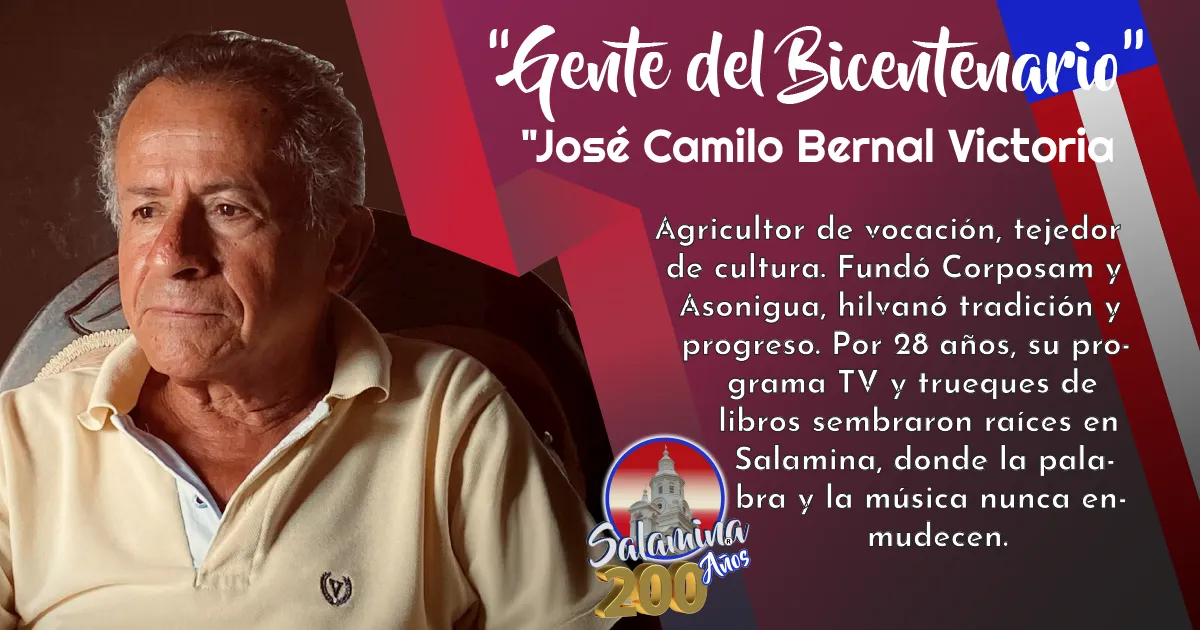

El Hombre Que Tejió Salamina con Hilos de Tierra y Letras

Bajo el cielo encapotado de Salamina, donde las montañas se desdibujan entre neblinas que besan los cafetales, hay un hombre cuyo nombre resuena como un mantra en los pliegues del tiempo: José Camilo Bernal Victoria. Su vida, un tapiz urdido con los hilos dorados de la tierra y las letras, es la historia de un sembrador que, en lugar de semillas, plantó sueños en el corazón de un pueblo que miraba al futuro sin soltar las manos del pasado.

Nació un 30 de noviembre de 1957, cuando los últimos días de noviembre susurraban secretos al oído del invierno. Su infancia, como la de muchos hijos de Salamina, se meció entre el rumor de los ríos Chambery y la Frisolera, y el suspiro de los eucaliptos. Pero fue en las aulas del nocturno Jorge Vélez Calle donde, entre 1977 y las sombras largas de las tardes, forjó su temple. Mientras otros dormían, él devoraba libros bajo la luz tenue de una lámpara, aprendiendo que la oscuridad no es enemiga del conocimiento, sino su cómplice silenciosa. El diploma de bachiller no fue solo un papel: fue un mapa que lo guiaría hacia el SENA, donde estudió agricultura y ganadería, como si presintiera que su destino estaba ligado a las entrañas fértiles de la tierra.

En el ICA, como auxiliar agropecuario, no fue un burócrata de escritorio. Recorrió veredas con botas embarradas, palpó la textura de los suelos, dialogó con campesinos cuyas manos, agrietadas como corteza de árbol, guardaban sabiduría milenaria. Luego, en la UMATA, como técnico ambientalista, se convirtió en puente entre el progreso y la preservación. Mientras otros veían conflictos, él veía diálogos posibles: cómo hacer que la agricultura no devorara los bosques, cómo enseñar que un río no es solo agua, sino memoria líquida.

En 1997, cuando el país se desangraba en conflictos, él fundó Corposam (Corporación para el Desarrollo de Salamina), convencido de que el verdadero progreso se construye con raíces comunitarias. No fue un acto de caridad, sino de justicia poética: dar voz a quienes solo tenían surcos en las manos. Cuatro años después, en 2001, creó Asonigua, asociación donde lo ambiental y lo cultural se abrazaron como raíces de un mismo árbol. Desde allí, organizó talleres donde los niños aprendían a sembrar maíz y a escribir poemas, porque, decía, “la tierra y las palabras son igual de fértiles”.

En 1997, cuando la televisión colombiana se llenaba de melodramas estridentes, él encendió una cámara modesta para crear Cambalache y Cosas de mi Pueblo. No era un programa: era un espejo. Allí, los abuelos contaban leyendas de espantos que habitaban las quebradas, las cocineras revelaban recetas que olían a infancia, y los artistas locales —esos que nunca salían en los periódicos— cantaban sus versos al mundo. Durante 28 años, cada emisión fue un acto de resistencia: recordarle a Salamina que su esencia no estaba en imitar a las ciudades, sino en abrazar su identidad, imperfecta y gloriosa.

En 2003, ideó un trueque mágico: el Libro Viajero. No era un ejemplar cualquiera, sino un nómada. “Tómelo, léalo, déjelo en un aeropuerto, una terminal o una cafetería”, instruía. Cada lector añadía un mensaje: un poema, una fecha, un pensamiento fugaz. Así, el libro se convirtió en palimpsesto colectivo, un diario itinerante que cruzó montañas y llanuras. Hubo uno que llegó a Buenos Aires con una anotación: “Desde Salamina, donde las nubes escriben versos, te envío esta página. No la guardes: pásala”.

Hace seis años, junto a un grupo de cómplices, rescató los juegos que el internet estaba sepultando. En la plaza central, niños y ancianos compitieron en trompo, canicas y yo-yo. No era nostalgia: era pedagogía disfrazada de risas. “En cada trompo que gira”, decía, “hay una lección de física; en cada meta de canicas, una estrategia de vida”.

Desde 1999, cada año, Salamina se convierte en un Parnaso. Poetas recitan entre cafetales, músicos afinan tiples bajo la luna, y narradores cuentan historias que hacen reír y llorar al mismo tiempo. El Encuentro de la Palabra y la Música no es un evento: es un ritual donde el pueblo se reconoce en su propia voz.

En el 2000, lideró el homenaje por el 25º aniversario de Luis Emilio Bernal Victoria, cuyo nombre lleva como estandarte familiar. No fue un mero acto protocolario: fue una ceremonia donde se entrelazaron música, testimonios y el compromiso de mantener viva su herencia, fuera esta literaria, social o simplemente humana.

Hoy, a sus 67 años, José Camilo sigue siendo un caminante. Lo encuentran en las ferias ambientales explicando cómo un árbol purifica el aire, en las escuelas repartiendo libros con olor a tierra, o en la televisión local, recordándole a Salamina que su grandeza está en las pequeñas cosas: un verso bien dicho, un trompo que gira, un libro que viaja sin prisa.

No es un héroe épico. Es un hombre de manos callosas y sonrisa tranquila que entendió, hace mucho, que la verdadera revolución no se hace con discursos, sino con semillas —de trigo, de letras, de esperanza— plantadas en el surco fértil de lo cotidiano. Y en Salamina, donde las nubes son bajas y los corazones altos, su legado ya echó raíces profundas. “Camilo el forjador de ideales”.

Un comentario

Un hombre profundamente enamorado de su tierra. Basta con escucharlo unos minutos para notar el orgullo con el que habla de su pueblo, de sus raíces. Siempre tiene una idea en mente, siempre pensando en cómo aportar, en cómo dejar una huella en el lugar que lo vio nacer.

Es un rostro familiar para todos, una figura querida. Amigo de muchos, conocido por todos. Chicharachero por naturaleza. Tiene el don de sacarle una sonrisa a las personas con quien se cruza. Es un hombre bueno, enamorado de Salamina, y niguatero de corazón.