Salamina, memoria que florece

Salamina, Caldas, es mucho más que un monumento nacional: es un territorio donde la historia respira en cada esquina y en cada palabra escrita. Tierra de poetas, cronistas y pensadores, ha sido cuna de una tradición intelectual que aún ilumina el presente. Aquí, la cultura no es adorno: es raíz, es herencia, es acto cotidiano. En esta ciudad, la palabra se cultiva como el café, con paciencia, con amor y con memoria.

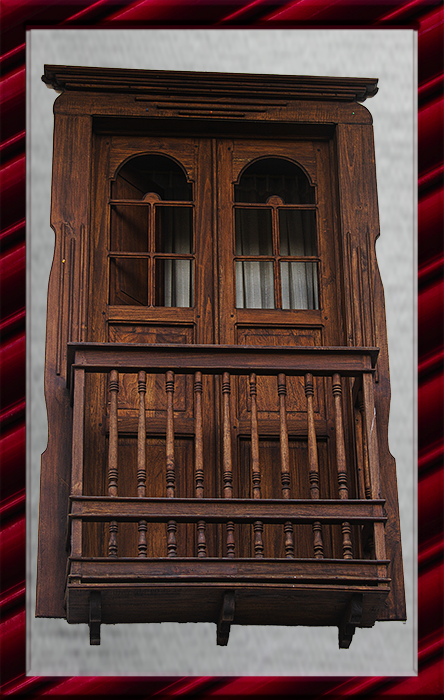

La arquitectura antioqueña ha detenido el tiempo en Salamina. Las casas de bahareque, los portones tallados, los patios interiores y las calles adornadas con floridos balcones hablan de un pasado que se niega a desaparecer. Pero no es solo la estética lo que conmueve: es la vida que habita en esos espacios, la calidez de sus habitantes, la hospitalidad que convierte cada visita en un reencuentro. Salamina no solo se contempla: se siente, se escucha, se conversa.

Este rincón andino también es un faro cultural. La Tertulia Literaria, los libros de historia, las tesis de sus hijos profesionales, las crónicas que narran su alma, y los versos de sus poetas —antiguos y contemporáneos— se entrelazan en una sola voz. Esa voz ahora encuentra eco en la Biblioteca Digital de Salamina.com.co, un espacio donde la memoria se comparte, se descarga, se lee y se preserva. Porque Salamina no es solo un lugar: es una forma de decirnos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo.

Fotografía: Identidad Salamina – Wilman Vasquez

Los Balcones de Salamina

Los balcones de Salamina, Caldas, son mucho más que ornamentos arquitectónicos: son testigos silenciosos de una historia que se ha tejido entre madera, color y memoria. Estas estructuras, herencia viva de la colonización antioqueña, se alzan como símbolos de identidad en cada calle adornada con floridos balcones. Con sus formas únicas y sus detalles minuciosos, los balcones salamineños no solo embellecen las fachadas: narran la vida de un pueblo que ha sabido conservar su alma a través de la artesanía y el afecto por lo propio.

La madera, noble y cálida, ha sido el elemento esencial en la construcción de estos balcones. Maderas locales como el comino crespo y el pino blanco han sido trabajadas por manos expertas, que con paciencia y sabiduría han tallado figuras, curvas y relieves que convierten cada balcón en una obra irrepetible. No hay dos iguales. Cada uno refleja el carácter de quienes lo habitan, sus gustos, sus historias familiares, sus silencios y sus celebraciones. Los colores vibrantes que los adornan —azules, verdes, rojos, amarillos— no son meramente decorativos: son expresiones de alegría, de resistencia, de pertenencia.

Los balcones también son jardines suspendidos. Las flores que cuelgan de sus barandas, las plantas que trepan por sus columnas, los helechos que se mecen con el viento, convierten a Salamina en un pueblo que respira belleza. Pero más allá de lo estético, estos espacios cumplen una función profundamente humana: son lugares de encuentro. Allí se conversa con el vecino, se observa el paso del tiempo, se comparte un café, se saluda al que va por la calle. Son escenarios cotidianos donde se construye comunidad, donde se tejen vínculos, donde se vive la vida con pausa y cercanía.

Un patrimonio vivo

Preservar los balcones de Salamina es preservar la memoria de un pueblo que ha sabido resistir al olvido. Cada restauración, cada esfuerzo por mantenerlos en pie, es un acto de amor por la historia. Son muchos los salamineños que, conscientes de su valor, han invertido tiempo y recursos en conservar estos elementos que nos conectan con el pasado. Y es que los balcones no solo hablan de arquitectura: hablan de identidad, de dignidad, de una forma de habitar el mundo que se niega a desaparecer.

El valor cultural de estos balcones ha trascendido las fronteras del municipio. Visitantes de todo el país —y del mundo— llegan a Salamina atraídos por su encanto colonial, por la armonía de sus calles, por la calidez de su gente. Los balcones se convierten en postales vivas, en motivos de fotografía, en inspiración para artistas y escritores. Son, sin duda, uno de los grandes atractivos turísticos del pueblo, pero también son mucho más: son símbolos de una Colombia profunda, silenciosa, que aún conserva su esencia.

En tiempos donde la modernidad amenaza con uniformar los paisajes, los balcones de Salamina se alzan como una declaración de autenticidad. Son prueba de que la tradición puede convivir con el presente, de que lo antiguo puede seguir siendo bello, útil y necesario. Y en cada uno de ellos, en cada flor, en cada talla, en cada sombra que proyectan sobre la calle, hay una historia esperando ser contada, una memoria que se niega a ser borrada, una comunidad que se reconoce y se celebra.

Por eso, mirar un balcón en Salamina no es solo contemplar una estructura: es asomarse al alma de un pueblo que ha hecho de la madera, el color y la convivencia, su forma más hermosa de resistir.

El Calado o Talla de Madera en Salamina

En el corazón de Salamina, donde la madera habla y el arte respira, el tallado en madera ha sido mucho más que una técnica: ha sido una forma de vida, una expresión profunda del alma caldense. Entre los nombres que han dado forma a esta tradición, el de Eliseo Tangarife se alza como símbolo de maestría, sensibilidad y legado. Tangarife no solo tallaba madera: la escuchaba, la comprendía, la transformaba en belleza.

Sus manos, curtidas por el tiempo y la paciencia, eran como cinceles vivientes. Con ellas dio forma a canceles, columnas, cornisas y muebles que hoy adornan las casas solariegas de Salamina. Cada pieza suya es un testimonio de equilibrio, proporción y armonía. Pero más allá de la técnica, lo que distingue su obra es el espíritu que la habita. Tangarife tallaba con el alma, y en cada curva, en cada relieve, hay una historia, una emoción, una visión del mundo.

La elección de maderas tropicales como el comino crespo y el pino blanco, en lugar de las maderas europeas, fue un acto de adaptación y dignidad. En tiempos de escasez, Tangarife no se rindió: perfeccionó sus acabados, creó sus propias herramientas, exploró nuevas formas. Su estilo, marcado por motivos florales estilizados, hojas de acanto y líneas depuradas, se convirtió en escuela. Su taller fue un santuario, un crisol donde se formaron discípulos que hoy continúan su senda: Fernando Macías Hencker, Fernando Macías Vásquez y Juan de Dios Marulanda, entre otros.

El tallado en madera, bajo su concepción, trascendió la ostentación. Tangarife se alejó de los bronces, los dorados y los enyesados propios de estilos importados. En su obra, la madera no es soporte: es protagonista. Es materia viva que respira, que se transforma, que se eleva. Su racionalidad estética lo llevó a suprimir elementos innecesarios y a destacar lo esencial. Cada pieza suya es un canto a la sencillez, a la pureza, a la belleza sin artificios.

Hoy, sus obras son parte del patrimonio afectivo de Salamina. No solo decoran: conmueven. No solo embellecen: enseñan. Son testimonio de una época, de una sensibilidad, de una forma de entender el arte como servicio, como legado, como acto de amor. En ellas, la madera cobra vida, se vuelve palabra, se vuelve memoria.

Eliseo Tangarife no fue solo un artesano: fue un artista de alma pura. Su legado no se mide en piezas, sino en generaciones que aprendieron a mirar la madera con respeto, con asombro, con gratitud. El tallado en madera, gracias a él, dejó de ser oficio para convertirse en arte. Y ese arte, nacido en Salamina, sigue hablando, sigue inspirando, sigue resistiendo al olvido.

Danza

Vueltas salamineñas

Las «Vueltas Salamineñas» son una expresión dancística de profunda raigambre, no solo en Salamina, Caldas, sino también en diversas regiones de Antioquia, donde el alma campesina se manifiesta en un torbellino de movimientos y sonidos. Esta danza, ejecutada al ritmo vertiginoso del tiple solista, es una pantomima que narra historias de amor, cortejo y picardía, revelando la esencia misma de la vida rural.

El tiple, con su «zurrungueo» característico, marca el compás de esta danza, donde los bailarines se entregan a un juego de seducción y rechazo, representando escenas cotidianas del campo. La música que acompaña las «Vueltas Salamineñas» se conoce como «Bunde», una fusión de los ritmos rivales del Bambuco y el Torbellino, creando una melodía que evoca la alegría y el espíritu festivo de la región.

El «Bunde», como género musical, es un testimonio de la riqueza cultural de Caldas y Antioquia, donde la tradición indígena se entrelaza con las influencias africanas y europeas. Esta mezcla de ritmos y melodías da como resultado una expresión artística única, que refleja la identidad y las costumbres de las comunidades campesinas.

Las «Vueltas Salamineñas» son más que un simple baile; son una manifestación de la memoria colectiva, un ritual que celebra la vida y el amor en el contexto rural. A través de sus movimientos y su música, se transmiten historias y tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en un patrimonio invaluable de la región.

El baile del sapo

El «Baile del Sapo» es una danza zoomorfa que trasciende la mera representación animal, convirtiéndose en un ritual que evoca la conexión ancestral entre el hombre y la naturaleza. El sonido del «corrosco», un membranófono que vibra con la energía de la tierra, invoca al sapo, símbolo de lluvia y fertilidad, en un ritmo que se asemeja a las «Vueltas Remedianas».

Esta danza, más allá de su carácter lúdico, exterioriza el anhelo de procreación, un deseo arraigado en la esencia misma de la vida. Con un sentido del humor picaresco, característico del caldense, el «Baile del Sapo» celebra la fertilidad de la tierra y la abundancia de la vida, convirtiéndose en un ritual que conecta a la comunidad con sus raíces y sus tradiciones.

El siotis

El «siotis», danza que evoca salones europeos y noches de vals, guarda en su historia un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio. Aunque sus raíces se hunden en las Highlands escocesas, fueron los alemanes quienes, con su espíritu viajero y su amor por la música, lo difundieron por los salones de Europa, impregnándolo de su propio sello.

Como danza de salón, el «siotis» conquistó el corazón de la sociedad occidental colombiana a partir de 1820, encontrando en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, su principal centro de aclimatación. Desde allí, como una semilla llevada por el viento, se dispersó por las poblaciones de Caldas, arraigándose en el alma de sus campesinos.

El característico rasgueo de triples solos, una melodía que evoca la nostalgia y la elegancia, se convirtió en el vehículo perfecto para transmitir la esencia del «siotis» a las comunidades rurales. En las noches de fiesta, al calor de la música y la alegría, los campesinos caldenses se entregaban a los giros y movimientos de esta danza, adaptándola a su propio sentir y convirtiéndola en una expresión genuina de su identidad.

Mitos, Relatos y Leyendas de Salamina: Un Viaje a lo Místico y Sobrenatural

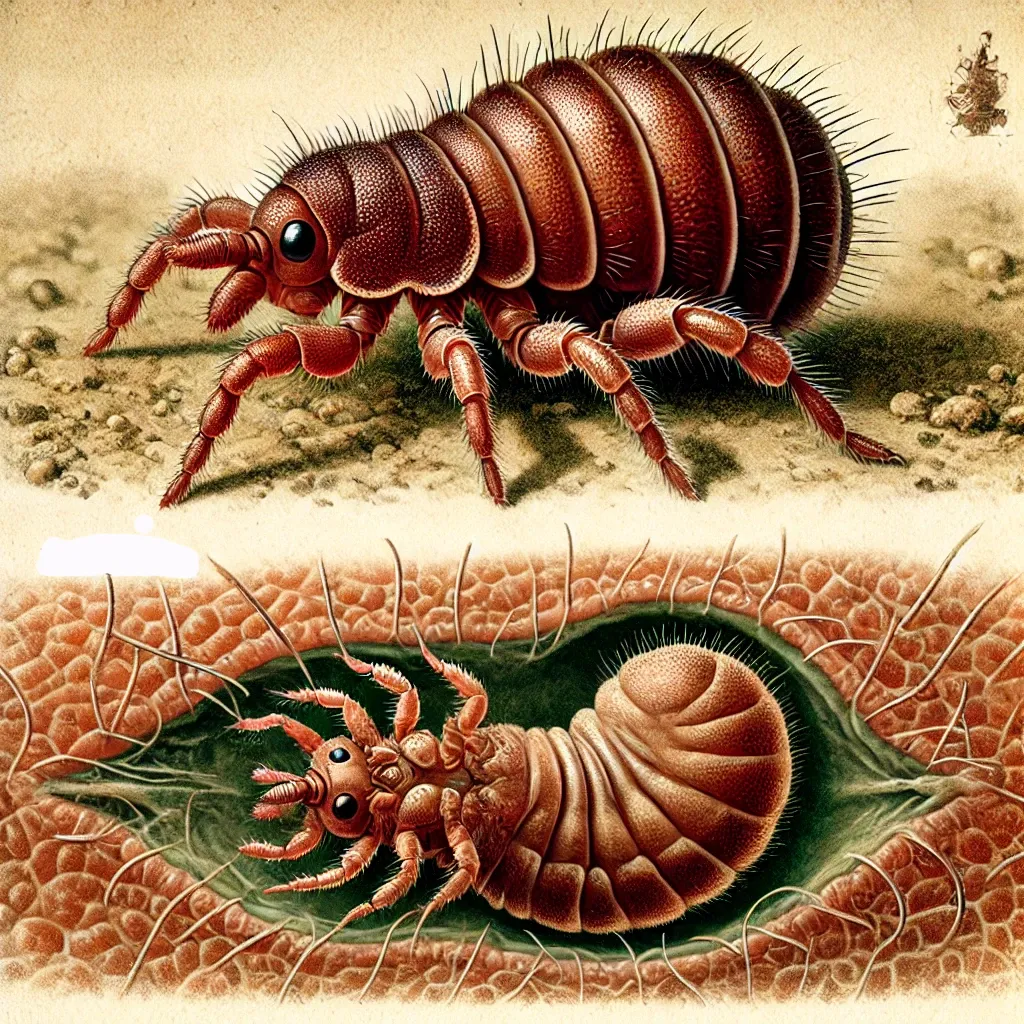

Fotografía: Creadas con AI

Salamina, un rincón de la cultura cafetera, está impregnada de mitos y leyendas que reflejan su rica tradición. Entre las más conocidas se encuentran las historias del Hojarasquín del Monte, protector de los bosques, y la Nigua Salamineña, una pequeña criatura que dejó su marca en la historia local. También resuenan relatos sobre espíritus y seres mágicos que habitan sus montañas y valles, entrelazando lo real con lo sobrenatural. Estos mitos, narrados de generación en generación, siguen siendo una parte esencial de la identidad cultural de este municipio.

La Nigua Salamineña: Un Susurro de la Tierra y el Cuerpo

Por Eleuterio Gómez

La nigua: pequeña tirana de la carne y la memoria

Las gentes de hoy, al menos las de por aquí, han olvidado la tiranía de la nigua. No saben del ardor que deja en la piel, del suplicio de caminar descalzo con ese minúsculo verdugo horadando la carne, ni del tormento insospechado de tener que arrear el ganado con las plantas de los pies sembradas de esas semillas del dolor. No saben tampoco del placer hondo, casi erótico, de rascar una nigua culiblanca contra el borde de la cama o las hebras de la estera. Porque así es la nigua: duele y deleita, castiga y recompensa, deja cicatrices en la piel y en la memoria.

Nadie la ve llegar. Minúscula, ligera como un grano de arena, acecha en la tierra seca, en los rincones cálidos, en los senderos por donde los hombres caminan sin más defensa que su piel. Y es ahí donde la nigua obra su milagro oscuro: se clava sin aviso, con la delicadeza de una gota de lluvia, con la paciencia de quien sabe que su trabajo es inminente. En silencio abre su casa en la carne humana, hace de ella su nido y, poco a poco, la llena de su prole.

Fue tan feroz su invasión que ni los conquistadores pudieron doblegarla. No fueron las lanzas ni las flechas de los indígenas las que les hicieron detener el paso, sino este insecto minúsculo que les hacía temer el suelo mismo. Hubieran sido vencidos, tal vez, si no hubiera sido por una india compasiva que, en un gesto que cambió la historia, les enseñó a sacarse la nigua, a curar las heridas, a robarle a la tierra su arma más silenciosa.

Pero la nigua no es solo historia ni desdicha. Es también un personaje de la memoria popular. Los poetas la han cantado, la han convertido en verso, la han inmortalizado en coplas que hablan de su malicia y su encanto. Hay canciones que exaltan la Nigua Salamineña, aquella que dejó su huella en los pies de los arrieros, en los jornaleros que trabajaban la tierra, en los niños que corrían descalzos sin saber que en cada paso llevaban consigo el filo invisible de la selva.

Hoy, cuando todo se desinfecta y se olvida, la nigua sigue siendo un fantasma de otros tiempos, un susurro en la piel de los viejos que aún recuerdan. Porque nadie que haya sentido su mordida puede olvidarla. Y si alguna vez has tenido el placer de rascarte una nigua hasta el éxtasis, sabrás que no hay alivio igual, ni castigo más dulce.

La Nigua Salamineña, como la llaman los poetas y cantores, se ha inmortalizado en la memoria popular. No es solo un insecto, ni una simple plaga. Es un símbolo de resistencia, de la lucha cotidiana de los hombres y las mujeres de estas tierras, que aprenden a vivir con lo que la naturaleza les da. Hay canciones que exaltan su presencia, aunque sean compuestas en las palabras castizas del campo, esas mismas palabras que han sido marcadas por el sudor del trabajo y las huellas del tiempo. Las canciones hablan de la nigua como un ser con vida propia, casi mítica, que acompaña al hombre en su lucha diaria, en sus momentos de sacrificio y de gozo, en su aprendizaje de cómo convivir con la naturaleza.

Hoy, las generaciones que vienen tal vez no sepan bien qué es una nigua. No sienten en su piel ese ardor punzante ni conocen el gesto de rascarse con la esperanza de alivio. Pero aún así, el susurro de la nigua salamineña persiste en las leyendas, en los recuerdos de los abuelos y en las canciones que se siguen cantando, como un homenaje a ese pequeño ser que, en su invisibilidad, sigue marcando la historia de un pueblo que, a pesar del tiempo, se niega a olvidar lo que lo ha hecho fuerte: la tierra, sus criaturas y la lucha de quienes, como la nigua, sobreviven al dolor y encuentran, en su resistencia, una forma de belleza.

La Leyenda de María “La Parda”

Basándome en la fascinante leyenda de María “La Parda”, escrita por Antonio Mejía Gutiérrez, he desarrollado dos versiones en formato de cuento que exploran los matices de ambición, misterio y castigo que rodean esta historia. A través de estas adaptaciones, intento capturar el espíritu de una de las narraciones más emblemáticas de las montañas andinas en Salamina y San Félix, donde la belleza, la riqueza y lo sobrenatural se entrelazan en un relato tan inquietante como inolvidable. Aquí les presento una de las versiones para que se sumerjan en el intrigante mundo de María “La Parda” y su fatídico pacto con el Diablo.

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

En lo más alto de las montañas de los Andes, donde las nubes abrazan las cimas y el viento lleva los susurros de leyendas antiguas, vivía María la Parda, una mujer de extraordinaria belleza y ambición desmesurada. Su piel era tan tersa como la bruma de la mañana, y sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con el deseo insaciable de poseer más de lo que el mundo podía ofrecerle.

María había crecido en un pequeño pueblo, donde la pobreza era una sombra constante. Desde temprana edad, había soñado con una vida llena de lujos y comodidades. A medida que pasaba el tiempo, su belleza se convirtió en su mayor arma, y ella lo sabía. Usó su encanto arrollador para conquistar a Juan Bermúdez, un hombre que personificaba el poder y la riqueza.

Bermúdez era dueño de vastas haciendas que se extendían desde Salamina hasta Marulanda. En esas tierras, donde las ovejas tenían ojos dulces y húmedos, el sol iluminaba bosques inmensos, campos de maíz que se mecían como un mar dorado, y minas de donde se extraía el fruto oscuro de la tierra. Con mulas cargadas de productos, briosos caballos que galopaban libres y máquinas que trabajaban sin cesar, Juan y María vivían rodeados de una opulencia que pocos podían siquiera imaginar.

Sin embargo, para María la Parda, nada era suficiente. Las riquezas y la admiración de los demás eran un dulce que nunca saciaba su voraz apetito. La vida en la hacienda era cómoda, pero sentía que el mundo le debía más.

Una noche oscura como el alma de los codiciosos, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la gran hacienda, María tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se encontraba frente al espejo, observando su reflejo, cuando sus pensamientos se tornaron oscuros y retorcidos.

– Si el Diablo es dueño de las riquezas del mundo – se dijo-, entonces le daré lo único que tengo para ofrecerle: mi alma.

Esa misma noche, María la Parda salió al patio de la hacienda, llevando consigo una vela negra y un puñado de cenizas, según las instrucciones de un viejo libro que había encontrado en un rincón polvoriento de la biblioteca. El aire era denso y el viento parecía susurrar advertencias, pero su ambición era más fuerte que cualquier temor.

Pronunció las palabras antiguas que invocaban al Diablo, y de las sombras emergió una figura imponente con ojos rojos como brasas y una sonrisa que helaba el alma.

¿Qué deseas, mortal? – preguntó el Diablo con voz grave.

María, con una mezcla de miedo y determinación, respondió:

– Más riquezas, más poder, más belleza. Quiero que todos me envidien y me teman.

El Diablo soltó una carcajada que resonó por todo el Valle Alto.

-Tu ambición me agrada, María. A cambio de tu alma, te entregaré este baúl de plata lleno de monedas de oro. Nunca se vaciará, por más que saques de él.

Sin dudarlo, María aceptó el trato. Sellaron el pacto con un apretón de manos, y en ese instante, el aire pareció llenarse de un olor a azufre.

Cuando María regresó a la casa con el baúl, su esposo, Juan Bermúdez, quedó fascinado con el milagro. Las monedas relucían como si el sol mismo se reflejara en ellas, y el oro parecía multiplicarse con cada puñado que extraían.

María, astuta como siempre, persuadió a Juan para que él también vendiera su alma al Diablo, prometiéndole que juntos alcanzarían un poder inimaginable. Juan, enamorado y tan ambicioso como ella, accedió sin dudarlo.

El Diablo, complacido por haber atrapado dos almas en lugar de una, les ofreció además dos legiones de demonios que se encargarían de todos los trabajos de sus tierras.

-Con ellos, la hacienda crecerá y prosperará – les dijo el Diablo -, pero recuerden, el precio de la ambición es alto.

A medida que pasaban los días, la riqueza de María y Juan aumentaba, pero también lo hacía su insatisfacción. Nunca parecía ser suficiente. La gente los adoraba, pero también los temía. Las envidias comenzaron a florecer a su alrededor.

Desde ese día, las tierras de Juan y María prosperaron como nunca antes. Los demonios ordeñaban las vacas, arriaban el ganado, cultivaban los campos y manejaban las máquinas. Las riquezas de la pareja crecían exponencialmente, y pronto fueron reconocidos como los más poderosos de las montañas de los Andes.

Las haciendas que antes eran un símbolo de opulencia ahora se convirtieron en un reino temido y reverenciado.

Sin embargo, la ambición de María la Parda no tenía límites. Las riquezas que ya poseían no eran suficientes para saciar su insaciable deseo. María, dominada por la codicia, ordenó a los demonios que expulsaran a los campesinos pobres de sus tierras, asaltaran a los arrieros y robaran a los viudos.

Lo que antes había sido admiración y envidia hacia la pareja se transformó en odio y temor. Los ecos de la prosperidad se convirtieron en lamentos de los desposeídos, y el aire que antes olía a flores y libertad ahora estaba impregnado de desesperación y tristeza.

El Diablo, que observaba todo desde las sombras, comenzó a disgustarse con la pareja. Si bien disfrutaba de la codicia humana, las acciones de María y Juan excedían incluso sus propios límites. Una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban las montañas y el viento aullaba como un lamento, el Diablo decidió poner fin a la historia de la pareja.

Emergió de las sombras, más imponente que nunca, con su presencia oscura y aterradora. Con un gesto de su mano, los arrastró al infierno, llevándose sus cuerpos y almas. Desde entonces, en las montañas de los Andes, las noches de tormenta se dicen estar llenas de sus gritos, un eco eterno de su castigo.

Con la desaparición de María la Parda y Juan Bermúdez, el famoso baúl de plata se convirtió en leyenda. Se decía que estaba escondido en algún lugar de las montañas, un tesoro inagotable que jamás se vaciaría. Los campesinos, que habían sufrido bajo el yugo de la ambición desmedida de la pareja, comenzaron a contar historias sobre el baúl, convirtiéndolo en un símbolo de advertencia para aquellos que se dejaran llevar por la codicia.

Las historias se transmitieron de generación en generación. Los campesinos, en tardes de lluvia o noches de luna llena, se reunían alrededor del fuego para contar la historia y especular sobre el paradero del baúl.

Entre ellos, un joven aventurero de espíritu inquieto llamado Meloy escuchó tantas veces el relato que decidió buscar el tesoro por sí mismo. La idea de encontrar el baúl y convertirse en el héroe de su pueblo lo llenaba de entusiasmo. Meloy se internó en las montañas de San Félix, siguiendo las pistas que había recogido de las historias. Cruzó el Morro Plancho y los pajonales del Páramo, adentrándose en los bosques de palma de cera.

Los días pasaban, pero la esperanza de encontrar el baúl lo mantenía firme. Sin embargo, la búsqueda no estaba exenta de peligros. Las leyendas hablaban de espíritus guardianes y trampas mortales que protegían el tesoro.

Nota: En Salamina se celebra la tarde de María la Parda el 31 de Octubre que es una celebración para los niños. Ver Tarde de María La Parda.

La Madremonte

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

Los bosques la guardan en su pecho más oscuro. Los ríos la nombran en su cauce de aguas turbulentas. La brisa que agita las copas de los árboles la susurra con un temor reverencial. Madremonte no es solo un mito, es un latido antiguo en el corazón de la espesura, una sombra que acecha entre los troncos retorcidos y las marañas indescifrables del monte.

Quienes han osado verla la describen de mil formas. Algunos dicen que es una mujer gigantesca, de cuerpo robusto y presencia imponente, envuelta en un vestido tejido con ramas, hojas frescas y bejucos que reptan como serpientes por su torso. Su sombrero, inmenso y alado, se confunde con la maleza, cubierto de musgo y plumas verdes. Bajo él, su rostro permanece oculto entre lianas que caen como cortinas de misterio, dejando apenas entrever unos ojos encendidos como brasas y unos colmillos largos y afilados, dignos de una bestia de los pantanos.

Otros, en cambio, la describen de manera más aterradora: un cuerpo putrefacto, musgoso y enraizado en las ciénagas, con dedos alargados como garras y un rostro de furia inabarcable. Dicen que a veces se esconde en los rastrojos, transformada en una zarza tupida que observa con rencor a los hombres que se adentran en su territorio, esperando el momento justo para envolverlos en su ira.

Pero lo más temible de Madremonte no es su aspecto, sino su furia desatada cuando la selva es profanada. No castiga con palabras, sino con tormentas y desastres. Cuando el viento ruge y las aguas se desbordan en los campos, cuando las tempestades arrancan los sembrados de raíz y el ganado se pierde en la corriente embravecida, los campesinos saben que es ella, bañándose en los nacimientos de los ríos, enturbiando sus aguas con su enojo. En esas noches de furia, se la oye bramar entre el trueno, su grito agudo y penetrante rasgando la negrura, espantando a quienes osan desafiar su reino de sombra y humedad.

Antes, cuando el monte aún era sagrado y los árboles crecían como catedrales vivientes, los hombres la respetaban. Sabían que en sus manos estaba el equilibrio de la naturaleza, que el bosque respiraba con ella y el agua fluía a su compás. Pero los tiempos cambiaron. La selva se convirtió en potreros sin alma, los ríos fueron domados y la tierra herida por la ambición del hombre. Quizá por eso su furia es cada vez más feroz, su grito más desesperado.

Madremonte no ha muerto. Aún acecha en los pliegues del bosque que sobrevive, en el susurro de los bejucos, en el aroma del musgo húmedo. Aún vigila, aún castiga. Y en cada tormenta, en cada río desbordado, en cada trueno que sacude la noche, su sombra vuelve a alzarse, recordándonos que la selva tiene dueña.

La Patasola, alma errante de la montaña

La Patasola, alma errante de la montaña

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

Cuentan los viejos campesinos, entre susurros y miradas furtivas al oscuro monte, que en las noches de luna velada se escucha un quejido lastimero, un lamento de ultratumba que atraviesa la espesura como el silbido del viento entre los guaduales. Es la Patasola, el espectro errante de una mujer castigada por sus propios actos, condenada a vagar sin descanso por los caminos de tierra y las trochas enmarañadas, asustando a los desprevenidos que osan desafiar la soledad de la selva.

Algunos dicen que en vida fue una madre despiadada, una mujer que, en un arrebato de furia incomprensible, segó la vida de su propio hijo y por ello recibió la peor de las maldiciones: el exilio eterno en los parajes más oscuros y solitarios. Otros, en cambio, aseguran que fue una hermosa mujer, de cabellera negra como la noche sin estrellas y ojos que atrapaban a los hombres en su hechizo. Conocida por su vanidad y su crueldad, se burlaba de sus pretendientes, jugaba con sus corazones y los destruía con su risa burlona. Su descaro y libertinaje provocaron la ira de quienes alguna vez la amaron, y una noche de justicia implacable, le fue arrebatada la pierna con el filo de un hacha. Dicen que su alarido retumbó en la montaña cuando su carne se consumió en la hoguera, entre las brasas de unas simples tusas de maíz.

Desde entonces, su alma en pena ronda los montes y los rastrojos, condenada a vagar por siempre, con su único pie descalzo hundiéndose en la hojarasca húmeda. A pesar de su deformidad, la Patasola es ágil, rápida y traicionera. Se esconde en la espesura, transformada en sombra, en susurro o en silbido. Cuando el caminante desprevenido avanza por la vereda solitaria, ella emerge de la nada, su silueta deforme dibujándose en la penumbra, su rostro espantoso surgiendo del follaje. Ya no queda en ella rastro de la mujer hermosa que fue; sus ojos son brasas encendidas de odio, su boca se ha ensanchado hasta las orejas y sus colmillos afilados relucen con el hambre de la venganza.

A los hombres les tiene especial rencor. Si un cristiano osa internarse en su dominio sin la debida protección, la Patasola lo persigue, lo acecha en las sombras, lo seduce con una risa femenina que se va transformando en un grito espeluznante. Algunos aseguran que, si logra atraparlo, lo devora con su boca monstruosa, arrancándole el alma y dejándolo convertido en un despojo vacío.

Sin embargo, hay quienes han escapado de su furia, y sus relatos han servido para advertir a los incautos. Para ahuyentarla, dicen, hay que recordarle su castigo: el hacha que cercenó su pierna, la tusa de maíz que la avivó en la hoguera y la candela que consumió su carne. La simple mención de estos objetos la enloquece de rabia y la hace huir, internándose de nuevo en la profundidad del bosque. También teme a los perros y a los machetes, por lo que muchos campesinos no se aventuran sin estas protecciones cuando han de cruzar los montes en la oscuridad.

Pero, aun con precauciones, hay quienes afirman haber sentido su presencia, haber escuchado su silbido frío como el filo del cuchillo y haber visto su silueta deforme moverse entre los árboles, esperando el momento de atacar. Porque la Patasola no descansa, y su lamento sigue resonando en las noches más negras, cuando la selva guarda su aliento y la montaña parece contener la respiración.

Dicen que si alguna vez caminas a solas por los senderos olvidados de la espesura, y escuchas un murmullo dulce que te llama por tu nombre, no mires atrás. No detengas tu andar. Porque si te dejas atrapar por la Patasola, quizá nunca vuelvas a salir de la montaña.

El Patetarro, sombra de mal augurio

Versiòn por Eleuterio Gómez Valencia

Cuentan los campesinos, entre susurros temerosos, que en las noches más negras, cuando la tormenta sacude los montes y los ríos crecen con furia incontenible, se escucha un sonido espantoso entre la espesura de la selva. Es un golpeteo seco, como el eco de un tambor maldito que retumba en la tierra mojada. Es el Patetarro, el espectro de la desgracia, el monstruo de los caminos solitarios, el heraldo de la calamidad.

Su figura es imponente y grotesca. Alto como un ceibo, sucio como el lodo estancado, su cuerpo parece moldeado con las sombras mismas de la maleza. Sus cabellos, largos y enmarañados, cuelgan como raíces podridas sobre un rostro que nunca ha conocido la luz del sol. Sus ojos, hundidos en cuencas de miseria, brillan con un fulgor enfermizo, como si ardieran de fiebre o de furia.

Pero lo que más horror causa es su pierna ausente. Dicen que en tiempos remotos, en un castigo que nadie recuerda con certeza, perdió la extremidad de la rodilla hacia abajo. Y en su lugar, como una grotesca extensión de su miseria, lleva un tarro de guadua podrida, un recipiente tan profano como él mismo, que usa no solo para caminar, sino también como letrina. Cuando el hediondo recipiente se llena de inmundicias, el Patetarro lo vacía sobre los sembradíos de los campesinos, esparciendo enfermedades, plagas y podredumbre. Donde su impuro despojo toca la tierra, la vida se extingue. Brotan gusanos, las hojas se vuelven ceniza, los frutos se pudren antes de madurar, y un manto de maldición cubre la cosecha.

No hay criatura más temida en los campos que el Patetarro. Su presencia se adivina antes de que aparezca: los perros aúllan desesperados, los árboles se estremecen con un viento extraño que no parece venir de ningún lado, y las hojas secas en el suelo crujen como si un ejército invisible marchara sobre ellas. Algunos afirman haber oído sus carcajadas en las profundidades de los socavones mineros, o sus alaridos desgarradores en las hondonadas de los riachuelos, especialmente en las noches en que la lluvia cae con furia y el relámpago parte el cielo en dos.

Se dice que el Patetarro es la encarnación misma del mal presagio. Donde se le ve, la tragedia se avecina. Es augurio de inundaciones, de ríos desbordados que arrastran puentes y aldeas enteras, de tierras que se hunden en la oscuridad del pantano. Es la sombra que precede la hambruna, la peste que se posa sobre los campos como un manto invisible de muerte.

Los ancianos cuentan que hubo un tiempo en que los hombres sabían cómo ahuyentarlo. Pero el conocimiento se ha perdido, y ahora solo queda la superstición y el miedo. Algunos dicen que la única forma de librarse de su maldición es evitar pronunciar su nombre en voz alta, no hablar de él en noches de tormenta, y jamás, en ninguna circunstancia, salir al monte cuando la brisa trae consigo el hedor de su presencia.

Porque el Patetarro sigue allí, esperando en la espesura. No tiene prisa. La desgracia siempre encuentra su camino.

El Hojarasquín del Monte: Guardián de la Selva

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

En lo profundo de los bosques, donde la niebla se posa suavemente sobre los árboles, y el canto de los pájaros se mezcla con el murmullo de los ríos ocultos, habita una criatura misteriosa conocida como El Hojarasquín del Monte. Protector ancestral de los animales y la vegetación, es un ser que encarna la esencia misma de la naturaleza salvaje. Se dice que su figura varía según el ojo que lo contemple, manifestándose tanto en formas antropomorfas como zoomorfas, como un reflejo de los caprichos del bosque.

A menudo es descrito con un cuerpo cubierto de musgo, que lo hace casi indistinguible entre los árboles, los líquenes y los helechos que adornan las raíces de la selva. Otros lo han visto como una especie de «Hombre Árbol» que camina entre las sombras, sus pies dejando tras de sí una huella de hojas secas y tierra húmeda. Pero quizás la imagen que más persiste en las historias contadas por los campesinos es la de un monstruo gigante, de aspecto simiesco, cubierto de pelaje denso y exuberante, que lleva consigo el aroma de la naturaleza en su estado más puro y salvaje.

En su rol como guardián de los bosques, el Hojarasquín se manifiesta de una manera peculiar cuando siente que el equilibrio del ecosistema está siendo amenazado. Cuando se lleva a cabo la tala de los árboles o la quema de la selva, El Hojarasquín del Monte aparece en la forma de un tronco seco, oculto entre la maleza y las sombras, como una advertencia de que la naturaleza ha sido herida. Su presencia queda latente hasta que el bosque se recupera, cuando los primeros brotes de hojas nuevas comienzan a asomarse. Por ello, los campesinos, en su respeto por las fuerzas invisibles que gobiernan la tierra, miran con reverencia a los troncos secos que hallan en su camino, sabiendo que podrían estar ante la señal del Hojarasquín esperando el momento oportuno para revelar su poder.

Pero el Hojarasquín es también un ser caprichoso, y su relación con los hombres no siempre es de miedo o condena. A veces, cuando un caminante perdido en la espesura de la selva se encuentra desorientado, el Hojarasquín puede aparecer para mostrarle el camino de regreso a su hogar. En esas ocasiones, se dice que el protector de los bosques se convierte en un ser benevolente, guiando al extraviado con señales sutiles y huellas invisibles que, si se siguen con paciencia, conducen a la salida del laberinto vegetal.

Los rastros del Hojarasquín, sin embargo, son engañosos. Los campesinos aseguran que sus huellas nunca son claras, y que a menudo se asemejan a las de animales como el venado o la danta, con la intención de despistar a los cazadores que osan adentrarse en su territorio. Con esto, el Hojarasquín del Monte no solo protege la vida de los animales, sino que también juega al escondite con aquellos que buscan dominar la naturaleza a través de la caza y la destrucción.

En cada rincón de la selva, en cada rincón olvidado de las montañas, se susurran historias sobre El Hojarasquín, el guardián de los secretos de la tierra, cuyas huellas solo los más sabios pueden interpretar. Su existencia, entre lo real y lo mítico, sigue siendo un recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza y del equilibrio que debe respetarse para que el mundo siga girando en armonía. Y aquellos que se atreven a caminar por los senderos del monte lo hacen con el respeto de quien sabe que, en algún momento, puede cruzarse con esa sombra verde que protege la vida del bosque y sus habitantes.

El Mohán: Sinfonía de Misterio en las Orillas del Magdalena

Leyenda del Tolima grande, que se cuenta mucho en nuestro municipio por los abuelos.

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

En las entrañas del Tolima Grande, donde el río Magdalena serpentea entre montañas y valles, mora una criatura ancestral, un espíritu que encarna la dualidad de la naturaleza: El Mohán. Su nombre, susurrado con temor y respeto por los campesinos, evoca imágenes de un ser poderoso y enigmático, capaz de crear belleza y sembrar el terror.

El Mohán, también conocido como Moján o Muan, se manifiesta de diversas formas, adaptándose a los temores y anhelos de quienes lo observan. A veces, se presenta como un gigante de barba y cabellera exuberantes, sus ojos rojizos brillando como brasas encendidas en la oscuridad. Su boca, una hendidura oscura, revela dientes de oro que centellean con una luz siniestra. Su piel, curtida por el sol y la tierra, refleja la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas.

En otras ocasiones, el Mohán adopta una apariencia más seductora, presentándose como un hombre apuesto y obsequioso, capaz de enamorar a las jóvenes lavanderas que frecuentan las orillas del río. Se le ha visto descender por el Magdalena en una balsa improvisada, tañendo una guitarra o una flauta con maestría, su música hechizando a quienes la escuchan.

Se le atribuye la creación de los ritmos que danzan en el alma del Tolima: el torbellino, el bambuco, el pasillo, la múcura. Se dice que sus manos, ágiles y experimentadas, extraen melodías ancestrales del tiple, el requinto y las maracas, instrumentos que vibran con la energía de la tierra.

Su canto, sin embargo, permanece oculto, un misterio que se suma a su aura enigmática. No se le atribuyen coplas ni versos, su lenguaje es el de la música, un idioma universal que trasciende las palabras.

Los campesinos, testigos de sus travesuras y su poder, lo consideran un ser antropófago, sediento de la sangre de los niños de pecho. Se cuenta que los atrae con su dulzura, para luego saciar su sed y devorarlos en hogueras de hojarasca, un festín macabro que alimenta su leyenda.

Su apetito no se limita a la sangre infantil. Las mujeres bellas y jóvenes, especialmente las casaderas, son su presa favorita. Las persigue con insistencia, tratando de arrastrarlas a las profundidades del río, donde las sumerge en un abrazo eterno.

Alrededor de los charcos y en los peñascos que sirven de morada, el Mohán custodia sus tesoros: oro, piedras preciosas, alhajas, brazaletes y narigueras, reliquias de un pasado glorioso. Algunos afirman que posee un palacio subterráneo, un reino de riquezas inimaginables, donde el oro y las gemas brillan con una luz cegadora.

El Mohán, un espíritu travieso y andariego, un embaucador y brujo, un libertino y seductor, encarna la dualidad de la naturaleza: la belleza y el terror, la música y el silencio, la vida y la muerte. Su leyenda, transmitida de generación en generación, sigue viva en el corazón del Tolima Grande, recordándonos que la magia y el misterio aún habitan en los rincones más recónditos de la tierra.

La Llorona: Un Eco de Dolor en las Noches del Río

Leyenda mexicana, que se cuenta mucho por los abuelos campesinos de esta región.

Versión por Eleuterio Gómez Valencia

En las riberas del río, donde la luna pinta de plata las aguas y las sombras se alargan como dedos espectrales, vaga un alma en pena, un eco de dolor que resuena en las noches: La Llorona. Su leyenda, tejida con hilos de remordimiento y desesperación, se transmite de generación en generación, un recordatorio de los errores que persiguen más allá de la muerte.

Era una joven mulata, de belleza mestiza y espíritu vivaz, cuya vida se vio truncada por un amor prohibido. De su vientre nació un hijo, fruto de un encuentro clandestino, una criatura inocente que se convirtió en el centro de su mundo. Pero la sociedad, implacable y juzgadora, no perdonaba los errores de las mujeres.

Acorralada por el temor al deshonor y la vergüenza, la joven tomó una decisión desesperada. En una noche de luna llena, cuando las estrellas parecían llorar su destino, llevó a su hijo a la orilla del río. En un remanso oscuro, donde las aguas parecían susurrar secretos inconfesables, dejó caer al inocente, ahogando su llanto y su futuro.

El remordimiento, como una serpiente venenosa, se enroscó en su corazón. Regresó a la orilla del río, buscando desesperadamente a su hijo, pero solo encontró el silencio de las aguas. La locura se apoderó de ella, convirtiéndola en una sombra errante, condenada a buscar eternamente a su criatura.

Desde entonces, en las noches de luna, se escucha su voz desgarradora, un lamento que hiela la sangre y estremece el alma. «¡Aquí lo eché… aquí lo eché! ¿En dónde lo encontraré?», grita La Llorona, mientras recorre las orillas del río, buscando a su hijo entre las sombras.

Los campesinos y aldeanos, testigos de su sufrimiento, describen su aparición como un espectro aterrador. Su rostro, huesudo como una calavera, refleja el dolor y la desesperación. Sus ojos, rojizos como brasas ardientes, brillan con una luz siniestra. Su cabello, desgreñado y enmarañado, cae sobre sus hombros como una cascada de sombras.

Viste largas vestiduras, sucias y deshilachadas, que se agitan con el viento como sudarios fantasmales. En sus brazos, lleva a un niño muerto, un recordatorio constante de su pecado. Su llanto, un lamento angustiante y profundo, se mezcla con gritos macabros y plañideros, creando una sinfonía de terror que resuena en la noche.

La Llorona vaga sin descanso, apareciendo en los caminos, los campos y los pueblos, profiriendo llantos desgarradores que paralizan el alma. Su presencia, un recordatorio constante de las consecuencias de nuestros actos, nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, el perdón y la compasión.

Más Allá del Terror: Un Símbolo de Dolor y Arrepentimiento

La Llorona no es simplemente un espectro aterrador; es un símbolo del dolor y el arrepentimiento que pueden consumir a un ser humano. Su leyenda nos recuerda que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que el remordimiento puede ser una carga insoportable.

Su llanto, un eco de su sufrimiento, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. La Llorona, en su dolor, nos recuerda que todos somos humanos, capaces de cometer errores y de sufrir las consecuencias de nuestras acciones.

La Llorona en la Cultura Popular: Un Legado Perpetuo

La leyenda de La Llorona ha trascendido las fronteras de México, convirtiéndose en un elemento importante de la cultura popular latinoamericana. Su imagen ha sido representada en obras de teatro, canciones, novelas y películas, perpetuando su legado a través del tiempo.

La Llorona, con su dolor y su arrepentimiento, sigue fascinando a las nuevas generaciones, recordándonos que las leyendas, más allá de su carácter fantástico, encierran profundas enseñanzas sobre la condición humana.

La Nigua

Bambuco

Autor: Bernardo Gutiérrez

Compositor: Bernardo Arcila

Chiquita, chirriquitica, oriunda de Salamina,

cuna de grandes poetas y capital de las niguas,

colonizando los dedos llorosos de sirgüelillas

la encontró el jabón de tierra al taponar sus rendijas.

En el alma de las uñas suelen guardas sus vasijas

mientras que en las jarreteras los huevos se multiplican,

no se ve la condenada, se siente sí cuando pica

y hay una que es culibranca y otra que es culirojita.

Patojos y Casterailas al cielo claman justicia

llorando lágrimas verdes que es el llanto de las niguas;

a su tarea destructora no hay uña que se resista,

ni dedo que no separe, colchón que no vuelva trizas.

La nigua es casi un microbio chiquita, chirriquitica,

pero que rasca y que rasca, que pica, pica y repica,

la nigua es casi un microbio chiquita, chirriquitica,

y que cosa tan verraca si pica la hijueputica.